電力需給ひっ迫に対応しながら脱炭素化を進める方法

2022/09/13

- この記事のポイント

- 2022年3月や6月に電力需給ひっ迫が問題となり、再生可能エネルギーの増加に伴って火力発電が減少してきたためだとして、火力発電の新増設や原発を稼働させていくべきとの声が聞かれます。しかし今回の電力ひっ迫の要因を見ていくと、『火力や原子力の新増設を』は対策にはならないことが分かります。むしろ再生可能エネルギーが中心となる電力システムへの移行期として対応策を深めていくことで、脱炭素化と両立させることが可能です。

電力ひっ迫の時間は年にほんの数時間に過ぎない

6月27日から30日にかけての電力ひっ迫の要因を見ていくと、季節外れの猛暑によって6月としては異例の電力需要となったことに加えて、7~9月の電力需要期に向かって多くの火力発電所が補修点検中であったことがあげられます。3月のひっ迫時も同様で、季節外れの厳冬に、地震による火力発電所の停止や地域間連系線のトラブルが重なったものでした。すなわち二つの予測外のことが重なっての稀に起きる現象なのです。

しかも電力が足りなくなったのは、いずれも夕方から夜にかけてのほんの数時間でした。夏の猛暑時には、冷房需要のためにお昼前後の日中が最も電力需要が大きくなりますが、その時間帯には太陽光発電が多く発電しています。しかし午後3時ごろから夕方にかけて、日がかげって太陽光の発電量が急速に落ちる時間帯に、まだ工場などが動いており、かつ家庭に戻った人たちが一斉に電気を使い始めるために、夕方から電力がひっ迫したのです。

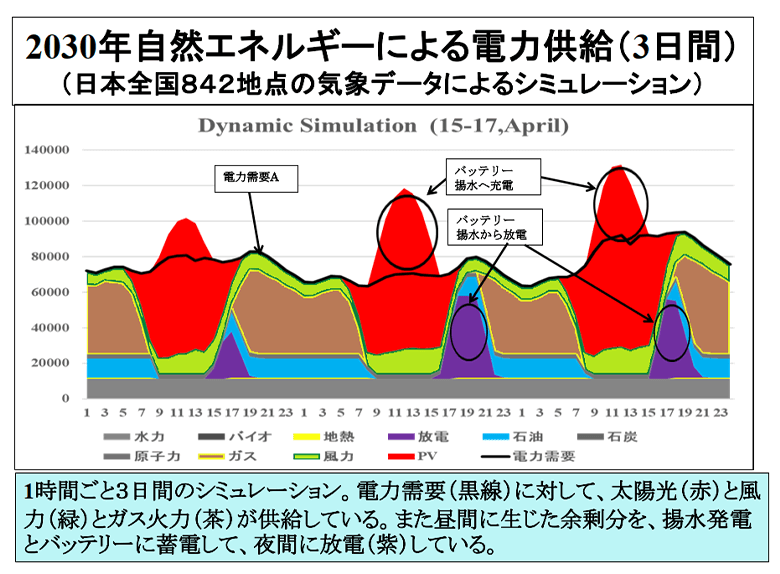

実は太陽光発電が多く導入されると夕方に電力が足りなくなることは、WWFが2013年に発表したエネルギーシナリオ(2050年に再エネ100%で賄う)(脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案 【第4部:電力系統編】)ですでに指摘していました。このエネルギーシナリオでは、全国842か所にあるアメダスの気象データを使って1時間ごとに365日太陽光と風力の再生可能エネルギーの発電量をコンピューターでダイナミックシミュレーションをしています。その結果として、再生可能エネルギーが主役となる電源構成になっていくと、電力が夕方に足りなくなることが分かっていたのです。そしてその対策はあるのです。

WWF脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオで示された対策

出典: WWF脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ

夕方の電力ひっ迫には既存のインフラの最大限の活用と需要側の対策(デマンドレスポンス)が効果的

夕方から数時間だけ電力が足りなくなる時に現状すぐに可能な対策としては主に二つあります。まず一つ目は、大きな蓄電システムである揚水発電(上池と下池を使って、電力が余る時にその電力で下池から上池に水をくみ上げておき、電力が足りないときに上池から下池へ水を落として発電させる)を活用して、夕方から電力が足りなくなる時に発電させる事です。日本には常に一定量を発電する原発の夜間の余剰電力を吸収するために建設された約2600万kWに及ぶ揚水発電がありますから、それら既存のインフラを今度は太陽光などの再エネの発電量の変動を補うために活用する事です。実際に今回のひっ迫時にも揚水発電が大活躍しています。

そして二つ目としては、企業が持っている自家発電を普段よりも炊き増ししたり、通常使っていなくてもその時だけ動かしてもらうことです。経産省の調べでは、日本には企業や自治体が持つ自家発電が2900万kWもあります。年に数時間の対策としては、これら既存のインフラを可能な限り使っていく事が何より経済的な対策です。

そして三つ目としては、電力が足りない時間帯に、電力を使う側が使う量を調整することです。家庭などに節電要請を呼びかけるだけではなく、工場など電力を大量に使う企業が夕方の間だけ使わないようにすれば非常に有効です。これを需要側の対策、すなわちデマンドレスポンスと言いますが、すでに再エネ先進国では当たり前となっている対応です。今回の6月のひっ迫時にも、節電要請に応じて節電された量は、家庭や産業業務から合わせて3%にも上りました。中でも工場などの産業用からは通常の使用量の7%も節電されたとのことです 。このデマンドレスポンスに応じた企業には、節電量に応じて電力会社から報酬が支払われましたが、こういった仕組みをもっと発展させ、より多くの企業が参加するような金銭的インセンティブを持つ制度にしていく事こそが、今最も求められている対策と言っても過言ではありません。

実はこのデマンドレスポンスは、今回のような節電だけではなく、太陽光が発電しすぎる昼間に、その余剰電力を吸収する、という形でも威力を発揮します。日本においても徐々に実例が生まれており、たとえば電炉メーカーの東京製鐵は、今回の節電要請に応じただけではなく、以前から太陽光の余剰電力が発生している九州エリアで、昼間の工場を動かすことによってより電力を消費することに取り組んでいます。(鉄は熱いうちに打て!これが再エネ電力の大量導入に役立つ![東京製鐵×九州電力 前編])

再生可能エネルギーがより多く導入される将来に向かっては、このデマンドレスポンスの仕組みを発展させていく事は、まさに日本の電力システムに求められることなのです。

年に数時間の電力ひっ迫のために大規模な火力発電所や原発の新増設はいらない

そもそも日本全体で電力が足りないわけではありません。

日本は2011年の東日本大震災に伴う福島第一原発事故を契機に省エネが進み、2010年に比べて2020年時点で10%電力消費量が減りました。さらに政府のエネルギー基本計画では2030年までにさらに10%省エネすることになっています。しかも日本には現状で火力発電だけで1億5500万kWもあり、最大の電力需要をはるかに上回る設備容量があるのです。年にほんの数時間だけ発生する電力ひっ迫のために、これからさらに火力発電所や原発を新増設していくというのは、非常に高価な対策です。それらは電力消費者の負担となって跳ね返ってきます。

ましてや火力発電所の新増設は脱炭素化へ逆行し、国内で産出されない化石燃料にいつまでも頼り続けることになります。今回のロシアによるウクライナ侵攻に端を発するエネルギー危機からの最大の教訓は、輸入に依存する化石燃料からなるべく早く脱却し、国産エネルギーを増やしていくことではないでしょうか?

今回の電力需給ひっ迫に対しては、天気で変動する再生可能エネルギーを中心とする電力システムに移行するために必要なことを前倒しで実施する機会としていくことが最も重要です。

再エネ中心の電力システムに向けて

そもそも電力の脱炭素化を図ることは、日本が脱炭素社会に向かうための喫緊の取組みです。今回のような電力ひっ迫を回避しながら、脱炭素化を進めるには、直ちに進めていきたい中長期的な課題を最後に二つ述べます。

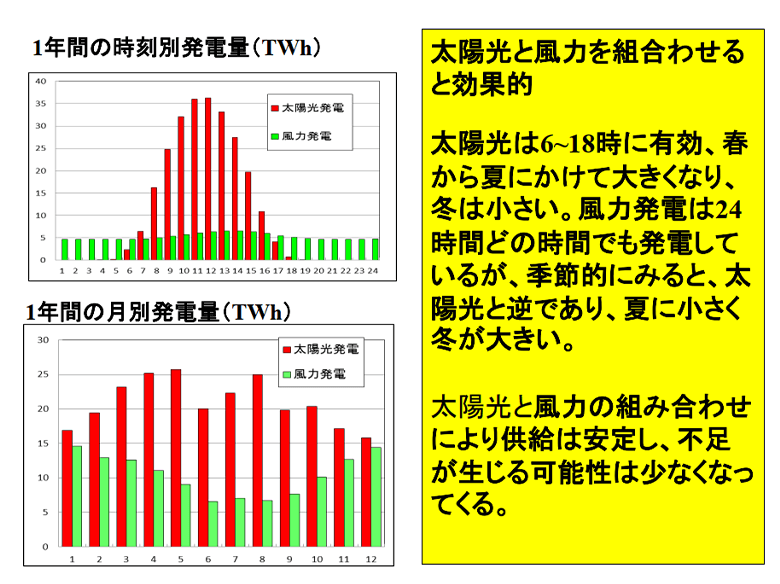

まずは太陽光発電のみならず風力発電もバランスよく導入することです。太陽光は昼に発電し、夏に多く発電します。一方風力発電は昼夜を問わず一定量を発電する傾向にあり、かつ冬場により多く発電します。すなわち太陽光と風力発電は十分な量が入ってくると、お互いに補完し合うのです。日本では太陽光発電の導入が先導したために風力がまだ十分に入っていませんが、これから2040年に向かって洋上風力も3000~4000万kWの導入が予定されています。風力発電も導入が加速されていけば、この夕方の電力ひっ迫も緩和されていくのです。

出典: WWF脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ

二つ目は、地域と地域を結ぶ電力システムの地域間連系線を増強していく事です。日本は北海道から九州までで東西南北にそれぞれ1500キロに及ぶ距離があるので、日本全国で見れば、どこかで晴れて、どこかで風が吹いています。すなわちなるべく広い地域に太陽光と風力が導入されて、その発電量を地域を超えて融通し合えるようになれば、天気で変動する再生可能エネルギーが十分に当てになる電源となってくるのです。

日本は伝統的に地域ごとに分かれた電力会社が送電線を管理しているために、地域間で融通し合う発想が弱かったのですが、実は地域と地域を結ぶ連系線は今でも足りないわけではありません。WWFエネシナリオが日本全国の気象データを使って太陽光や風力の発電量のシミュレーションを実施した結果では、既存の地域間連系線の運用容量でも再エネが50%を占めるまで対応可能だと示されています。(脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ “日本の電力系統で大量の自然エネルギー導入が可能”「電力系統編」報告書 概要版)

ましてや2027年から2028年にかけては、北海道と東北の間と、中部と関東の間の地域間連系線がそれぞれ90万kWから120万kWに、そして210万kWから300万kWに増強されることになっています。今の電力需給ひっ迫状況も2027年には改善されてくることが予想されるのです。今後さらに電力の脱炭素化を図るために、2030年以降に向けて地域間連系線の増強を計画的に進めていく事が重要です。

電力がひっ迫して広く国民に節電要請が出されると、誰しも不安になるものですが、ここで火力発電所や原発などに回帰してもたった今の解決策にはなりません。ましてや気候危機も現実のものとなってきている中、むしろ日本の将来の安全性をも脅かしてしまいます。

輸入に頼る化石燃料から脱却し、安全で安価な再エネを中心とした電力システムに変えていく機会とする発想こそが求められています。